工業園區

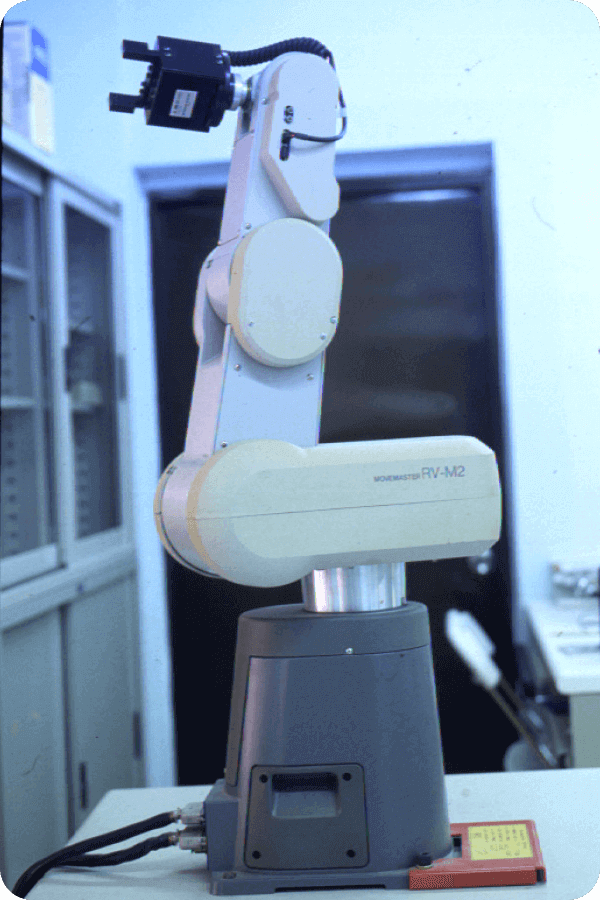

機械手臂 攝/張宗乾

機械手臂 攝/張宗乾臺灣從民國六十年代漸邁入工業社會,工業發展的策略隨著時代的演替也多有不同,大致依序可分成第一次進口替代、出口擴張、第二次進口替代到產業轉型升級,依照不同時期政府也將設立不同的工業區,1960年代,頒行獎勵投資條例,此為開始由政府主導的工業區開發的肇端,臺灣第一個設立的工業區即是基隆六堵示範工業區,面積59公頃,投入大約5,864萬元,而後陸陸續續增加,1960年代設立的工業區主要區位是勞力資源,因此大多設立於桃園縣和高雄市,造成之後工業發展的區域產生不均衡現象,1970年代工業區開始大量設立於各縣市,而後臺灣的勞力密集型工業發展遇到瓶頸,加上國際環境的變遷因素,臺灣工業開始進入產業升級的年代,而此重要轉折的里程碑,也就是西元1980年設立的新竹科學園區,然而傳統產業也開始轉型,直到西元1996年政府便開始推動智慧型工業園區,以下將介紹數個臺灣重要的工業園區。

西元1965年政府在高雄設立第一個加工出口區,其成功吸引外資進入投資,因此陸續設立楠梓加工出口區和臺中潭子加工出口區,其中楠梓加工出口區是面積最大的一座,主要是進口原料在加工製造出口,期能吸引投資、創造就業、改善國際收支、發展對外貿易和引進新技術,而當時三個加工區合計所創造之外匯最高曾占全臺二分之一,但因整體經濟環境的改變,加工出口區皆面臨調整轉型的問題,目前陸續轉向發展資本、技術以及知識密集度較高的產業。

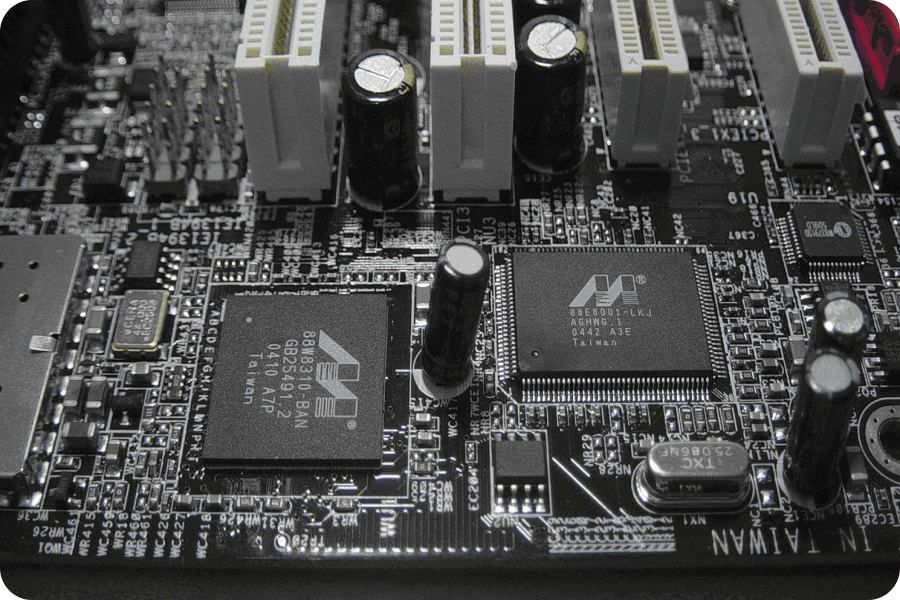

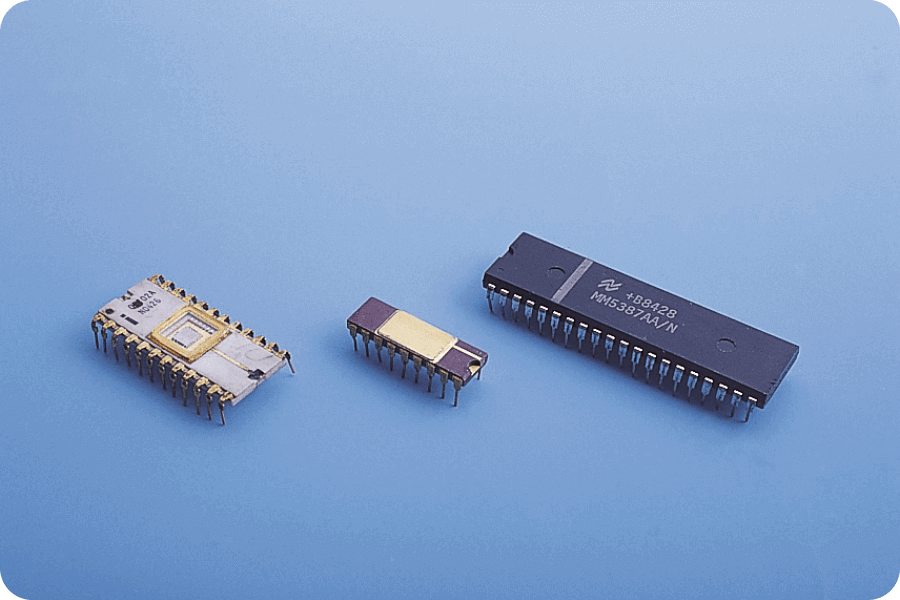

臺灣產業推動產業升級的里程碑—新竹科學工業園區,是臺灣第一座高科技廠區,其依循國家發展政策,目的是引進國外技術,吸引培養高科技人才,下轄六個衛星園區:新竹、竹南、銅鑼、龍潭、新竹生醫和宜蘭等園區,園區內有數個國家級的實驗研究機構,國家同步輻射研究中心、國家高速網路與計算中心、國家太空中心、晶片系統設計中心、奈米元件實驗室和儀器科技研究中心等六個,另外,竹南園區也有國家衛生研究院和臺灣動物科技研究所,園區產業共分成六大類:積體電路產業、電腦及周邊產業、通訊產業、光電產業、精密機械產業和生物技術產業,積體電路產業為園區的一大產業,且新竹科學園區現為全球半導體產業最密集地之一,每年創造平均一兆新臺幣的營業額,有「臺灣矽谷」之稱。

動物植入晶片 攝/張宗乾

動物植入晶片 攝/張宗乾

晶片 攝/張宗乾

晶片 攝/張宗乾

積體電路 攝/張宗乾

積體電路 攝/張宗乾

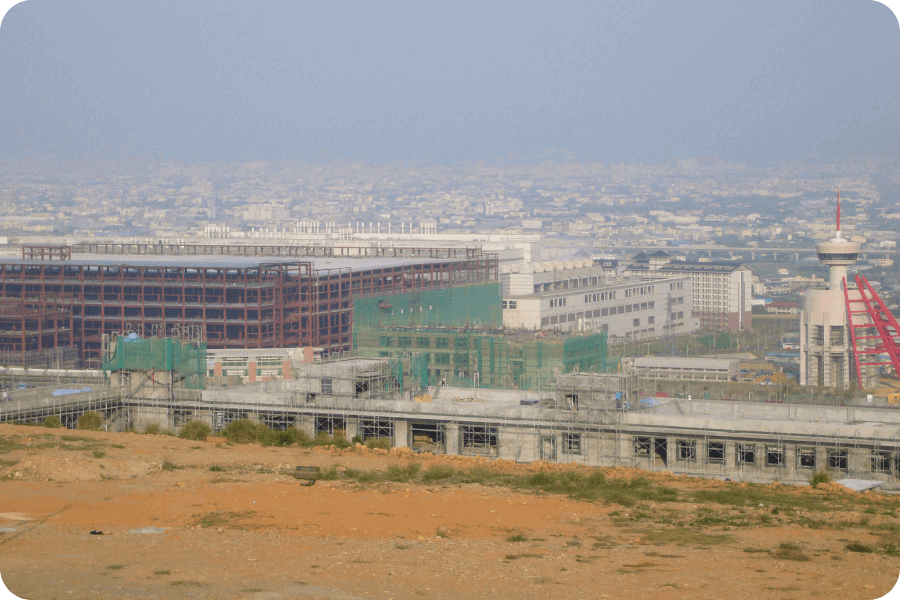

臺灣的科學園區另外還有南部科學園區和中部科學園區,南部科學園區包括臺南、高雄和高雄生物科技園區,以光電、積體電路、精密機械、生物技術和電訊產業為主,光電為其主要產業,為突破土地用地的限制,臺南市政府積極發展園區外土地,作為科學城特定區計畫,在此建立全球第一個液晶電視專區-樹谷園區。中部科學園區包括臺中、臺中后里、雲林虎尾和彰化二水,臺中園區是臺灣由決策到開發速度最快的科學工業園區,引進的產業分別為精密機械、光電、生物科技、通訊、積體電路、電腦周邊等六大產業為主,其營業額以光電產業為最高、積體電路次之。

西元2008年,臺灣三個科學園區總營業額共占臺灣GDP的15.9%,營業額最高為竹科,南科次之,中科第三,因此,臺灣科學工業園區在經濟的成就上,也被世界上認為是發展科學工業園區的成功案例之一。

中部科學園區

中部科學園區

內湖工業園區 攝/何維綱

內湖工業園區 攝/何維綱

行政院在「亞太營運中心推動方案」中提出「智慧型工業園區」的構想,目前已暫定開發十七個智慧型園區,其目標為提升國內軟體人員生產力、軟體產品品質、降低經營成本和加速我國軟體產業升級,其中位於臺北市南港區的南港軟體工業園區是為臺灣第一個由經濟部主導開發的「智慧型軟體工業園區」,面積8公頃,其中生物科技、積體電路設計和軟體是園區三大重點產業,一期園區內部大多為軟體廠商,二期園區則是配合政府的「兩兆雙星」(所謂的「兩兆」,即是政府將「半導體」與「影像顯示」兩項產業的產值在西元2006年時,各自突破新臺幣1兆元之目標,「雙星」係指政府推動「數位內容」與「生物技術」兩項產業成為我國未來具發展潛力的兩項明星產業)計畫規劃三個專區,分別是生物科技、IC設計和數位內容。